1966年9月28日早朝、アンドレ・ブルトンが亡くなって今年でちょうど50年。軽々しく没後50年記念とは言うものの、幾多の有名人や文化人、作家の没後50年とは全く意味合いが違うことを、身の引き締まる思いで受け止める必要があるでしょう。

というのも、ブルトンは、最晩年の1962年、マドレーヌ・シャプサルのインタビューに、「私は《職業作家》として書いてはいないし、一度もそうだったことはない」と答えたように、彼こそは、あらゆる商業主義から遠く身を置き、この現代文明がもたらした物質主義と全体主義の奔流に果敢に異議申し立てを行い、人間の内と外との両面に対して厳しいメッセージを訴え続けた行動の人だったからです。自らの業績などを顧みずに、ひたすらランボーの《生の変革》とマルクスの《世界の変革》の合一を、生涯を賭して人類に呼びかけ続けた、犠牲的ともいえる行動の軌跡は、それだけで現代に生きる私たちに大きな示唆を与えてくれます。

「身の引き締まる思い」と先述しましたが、ブルトンが戦後、警鐘を鳴らし続けていた人類の危機的状況が、ついに半世紀を経た今、現実のものとして到来していることは、ブルトンの著作を読む者が等しく痛感しているからに他なりません。それはつまり、商品経済至上主義に名を借りたグローバリゼーションという全体主義の罠、市場競争下における帝国主義的ナショナリズムの席巻、実利優先の超効率化がもたらした距離の喪失による《思考》と《想像力》の欠如等々、人類の魂はまさに《もの》の支配下に完全隷従してしまった感があるからです。近い将来、地球上の市場が尽きるという飽和現象、変質した資本主義下における貧困の連鎖の爆発的な広がりを前にして、《破滅》が目前に迫っているという厳然たる事実に目をそむけることはできません。そうした現状を前にしたブルトンの思想の詳細は、このたび刊行した、没後50年記念出版シリーズ第1弾である『太陽王アンドレ・ブルトン』の訳者解題「詩の呪力への回帰」に書かれていますので、ぜひお読みいただければ幸いです。

ブルトンはすでに1951年、文学・芸術作品の経済至上主義による品質低下を厳しく非難しており、「真の芸術上の革新者は、流行上の理由で、商人や批評家によっていかなる道も禁じられている」と発言、革新者を救うため、自らが率先して無名の若い芸術家たちの個展カタログ序文を書き続け、幾多の才能ある若き芸術家に道を開いてやりました。

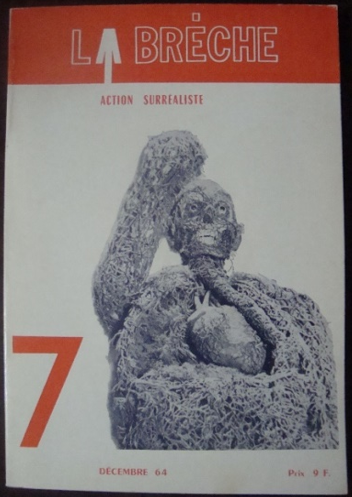

また、戦後は、ソ連に肩入れしたレジスタンスの猛威を皮切りに、サルトル一派の実存主義の全盛時代でしたが、いち早く、サルトルの言う《アンガージュマン》が、体制への隷属に他ならぬと糾弾したのがブルトンでした。さらに1964年、サルトルがノーベル文学賞を辞退した時の演説で「東西両陣営の平和的共存を願う」と発言したことに憤激、シュルレアリスム機関誌『ラ・ブレッシュ』第7号に集団署名文書「ストックホルムへの警告」を掲載し、一党独裁共産主義ソ連ら東側陣営の粛清と思想統制の悲惨な実態、西側陣営における、労働を商品化して資本の蓄積のもとに人間を隷属させる不正、そうした卑劣な両陣営の平和的共存を願うとは、何たる欺瞞と偽善かと、サルトルを断罪しました。

このような戦後フランスの状況の中、ブルトンの思想を最も理解した一人に、ジョルジュ・バタイユがいます。日本では、『シュルレアルスム第2宣言』におけるバタイユへの弾劾、その報復という顛末ばかりが紹介されていますが、実は二人は『ミノトール』誌の時代、1938年頃からバタイユの死までの四半世紀の長きにわたり、相互理解を深めていたことはあまり知られていません。

記録ではっきりしていることは、ブルトン帰仏直後の1946年、バタイユが『クリティック』誌に「シュルレアルスム、実存主義との違い」を発表、《おそらくここ20〜30年を通じ、アンドレ・ブルトンほどに、人間の意味をも巻き込むようなことを、ごく些細な行動にまで与えた者はいない》と書きました。翌1947年、今度はブルトンが新刊の『秘法十七』をバタイユに献呈、「我が人生において知るに値した数少ない人間の一人、ジョルジュ・バタイユにこれを捧ぐ」と献辞を書いています。さらに1959年、シュルレアルスム国際展「エロティシズム」展のカタログ序文で、ブルトンはバタイユの思想を展示コンセプトの根幹に位置づけ、高く評価しました。その翌年、バタイユは新著『エロスの涙』について、長年にわたるブルトンとの相互理解につながるものと編集者に発言しています。これは実存主義という浮薄な現世的流行の裏側で交わされた、世にも素晴らしい最高の知の黙契でありましょう。

アンドレ・ブルトンは、明らかに、現世界の荒廃の度合いを正確に把握していましたし、他の誰よりも現世界の貧困と耐え難い暗さを感じ取っていました。にもかかわらず、彼は、別のものがこの世にあること、すなわち、詩が看破し、人間に取り戻させるべき別のものが存在することを、様々な手段で訴え続けてきました。

先述した1964年、『ラ・ブレッシュ』第7号で、一人の若き新星が登場します。当時22歳のアニー・ル・ブランです。彼女は17歳でブルトンの『ナジャ』『狂気の愛』『黒いユーモア選集』を読んで大きな影響を受け、20歳の時にブルターニュのレンヌからブルトンに会いにやってきました。彼女については弊社刊行の『塔のなかの井戸』ですでに紹介したとおりでありますが、彼女はその鋭敏な感性と深い思考により、ブルトンの思想や行動の意味を最も的確に把握し、現世界との闘いの道を歩んできた正統的後継者の一人であるといってよいでしょう。

1966年7月、ブルトンの死の2ヶ月前、スリジー・ラ・サルで「シュルレアリスムの10日間」と題してシンポジウムが行われた際、病を理由に出席しなかったブルトンの指名により、弱冠24歳のアニー・ル・ブランが《黒いユーモア》について語りました。そのスピーチ原稿を、事前にブルトンに見せた際、ブルトンは自分の代弁者であるが如き出来栄えに感嘆を禁じ得ませんでした。

ブルトン没後の彼女の活躍は、まさに毅然たる批評精神に裏打ちされた、ラディカルなものでした。その詳細は弊社刊『塔のなかの井戸』解説に譲るとして、爾来、半世紀、ブルトンの遺志を継ぐ最も尖鋭な思想家として、閉塞せる現代社会の風穴を穿つ多数の著作が、フランス本国で読み継がれています。

そしてこのたび、アンドレ・ブルトン没後50年を記念して、弊社の要請により、アニー・ル・ブランの来日講演が実現する運びとなりました。実は、弊社が『塔のなかの井戸』を刊行した際、そのヒロインであるパリのアニー・ル・ブランにこの書を捧げたいと記したとおり、2014年秋、知人を介して本書を彼女に献呈することができたのです。当時、アニー・ル・ブランは、オルセー美術館で「サド、太陽を撃つ」展を主宰していましたが、日本語訳の本書を見て、驚嘆するとともに、大変感動してくれたそうです。

そのご縁で、このたびアニー・ル・ブランがアンドレ・ブルトンのメッセージを語りに来日することを快諾していただいた次第で、東京恵比寿の画廊、LIBRAIRIE6/シス書店との共催で、来日講演開催を予定しています。さらに、弊社が今回の刊行を含め、4冊のアンドレ・ブルトン関連書(アニー・ル・ブランの著作の本邦初紹介も含む)を刊行するのに伴い、その出版記念展として、LIBRAIRIE6/シス書店において、《アンドレ・ブルトン没後50年記念》展が開催されることとなりました。その詳細は、今回刊行の『太陽王アンドレ・ブルトン』巻末広告に掲載しておりますが、まだご購入されていない読者の皆様に、当広告ページのPDFを下記に添付してお知らせします。

(トークイベントはすべて有料申込制につき、アニー・ル・ブラン来日講演特別企画は弊社エディション・イレーヌから、その他のトークイベントはLIBRAIRIE6/シス書店から、7月下旬頃にあらためて詳細と申込方法等を告知いたしますので、その節はご参加の申込をお待ちしております)。